縣(市、區)人民政府,達州經開區管委會,市級有關部門(單位):

《達州市城市規劃管理技術規定(2019年版)》已經市第四屆人民政府第50次常務會議審議通過,現印發你們,請遵照執行。

達州市人民政府

2019年7月10日

達州市城市規劃管理技術規定

(2019版)

目 錄

第一章 總則5

第二章 建設用地規劃控制5

第三章 地塊使用強度規劃控制6

第四章 建筑間距規劃控制7

第五章 建筑退界規劃控制12

第六章 建筑高度規劃控制14

第七章 建筑基地綠地率規劃控制16

第八章 建筑基地出入口規劃控制17

第九章 建筑基地停車場規劃控制17

第十章 城市特殊地段規劃控制19

第十一章 城市道路交通設施規劃控制20

第十二章 城市市政及公用設施規劃控制24

第十三章 城市豎向規劃控制26

第十四章 其他規定28

第十五章 附 則28

附表1:建筑容積率、建筑密度控制指標30

附表2:綜合技術經濟指標31

附表3:分項技術經濟指標33

附錄一:名詞解釋34

附錄二:計算規則38

附錄三:城市建設用地分類和代碼44

附錄四:建筑工程方案設計總平面圖編制規定48

第一章 總 則

第一條 為規范城市規劃管理,加快生態城市建設,保證城市規劃實施,促進城市有序、可持續發展,根據《中華人民共和國城鄉規劃法》《四川省城鄉規劃條例》《城市規劃編制辦法》以及相關技術規范、技術標準,結合達州實際,制定本規定。

第二條 本規定適用于達州市城市規劃區和開江縣城市規劃區、大竹縣城市規劃區、宣漢縣城市規劃區、渠縣城市規劃區內新建、改建、擴建的各項規劃建設管理活動。

萬源市城市規劃區規劃技術管理工作可參照本規定執行,也可結合本地實際另行制定。

第三條 各類建設工程必須按規劃建設行政許可附圖進行施工,確需變更建(構)筑物使用性質、高度、位置、平面、立面、建筑外墻色彩及材料的,應按原審批程序報原審批機關批準。

第二章 建設用地規劃控制

第四條 達州城市建設用地應根據《城市用地分類與規劃建設用地標準》(GB50137—2011)和《城市居住區規劃設計標準》(GB50180—2018),按主要用途進行分類。

第五條 各類建設用地的劃分、使用,應當按照經法定程序批準的詳細規劃執行。

第六條 除公益性設施和基本公共服務設施外,建筑基地未達到下列最小面積的,原則上不得單獨建設:

(一)低、多層居住建筑,建筑基地未達到6000平方米。

(二)高層居住建筑,建筑基地未達到10000平方米。

(三)公共建筑,建筑基地未達到3000平方米。

(四)因規劃街區劃分、棚戶區(危舊房屋)改造、市政公用設施等限制,確實無法調整合并的,在確定不妨礙城市規劃實施的情況下,可按程序報批。

第七條 為合理利用空間資源,節約集約利用土地,鼓勵相鄰地塊之間空間共享,在取得相關權益人同意的前提下可采取以下措施:

(一)若相鄰地塊之間不設圍墻,共用消防通道,相鄰建筑之間可不考慮建筑退界,只控制建筑間距;

(二)若相鄰地塊采用建筑拼建,拼建部分可不退用地紅線,但必須符合消防等相關規定,拼接建筑立面必須整體設計、實施;

(三)相鄰地塊之間地下室可整體設計或通過通道連接,坡道共享。

第八條 新建住宅建設項目應按照房屋建筑總面積的0.2%且不低于100平方米的標準,在地面以上配套建設物業服務用房,另應在地面以上設置一間不低于30平方米的業主委員會議事活動用房。

第三章 地塊使用強度規劃控制

第九條 建設用地的建筑容量控制指標原則上應按本規定附表1《建筑容積率、建筑密度控制指標》的規定執行。

第十條 建筑基地面積大于3萬平方米的成片建設用地項目,原則上應編制修建性詳細規劃;建筑基地面積小于或等于3萬平方米的建設用地項目,必須做總平面規劃設計。

第十一條 原有建設用地的建筑容量控制指標已超出附表1規定值的,或加建后嚴重破壞空間環境的,不得在原有建設用地內進行擴建、加層。

第十二條 在編制控制性詳細規劃確定具體地塊建筑容量時,可結合現狀情況、服務區位、交通區位、環境區位的土地價值等因素綜合分析后確定,但應控制在附表1規定的容量指標幅度內。

第十三條 對未列入附表1的科研機構、大中專院校、體育場館以及醫療衛生、文化藝術、幼托等用地的建筑容量控制指標,應按照經批準的詳細規劃和有關專業設計規范執行。

第四章 建筑間距規劃控制

第十四條 建筑間距規劃應符合本章的規定,并同時滿足通風、采光、消防、衛生、環保、防災、交通、工程管線埋設等要求。在歷史文化街區、城市廣場等特殊地段或重要城市節點,還應滿足相關建筑及其環境保護、空間塑造和城市設計等要求。

第十五條 相鄰住宅建筑的間距按以下規定控制:

建筑間距指相鄰建筑主體外墻面最近點之間的水平距離,為建筑相對面各自應退半間距之和。

建筑半間距指建筑布局時,相鄰建筑的主體外墻面各自應當退讓的最小水平距離。

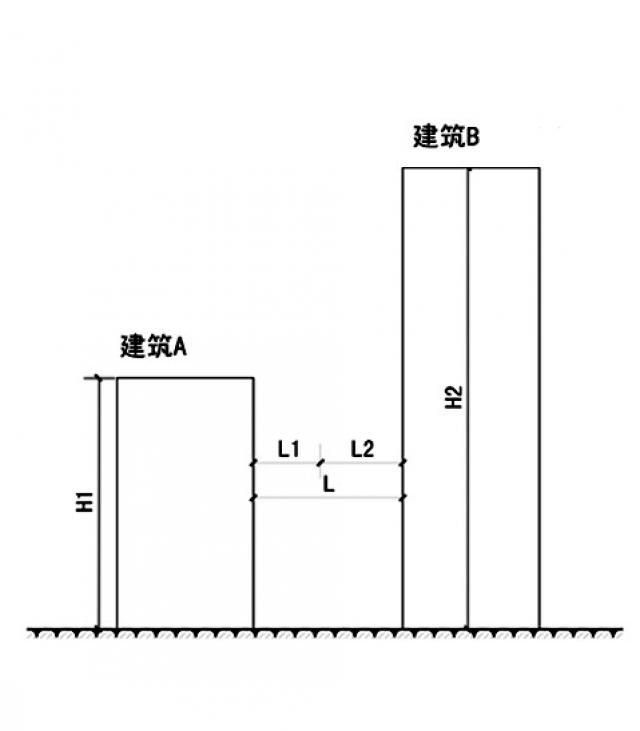

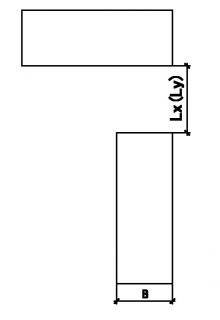

(一)住宅建筑平行相對布置時的最小間距L(詳見圖1、2)按以下規定控制:

朝向 朝向 最小間距 | 多層建筑 | 高層建筑 | |||

主采光面 | 非主采光面 | 主采光面 | 非主采光面 | ||

多層建筑 | 主采光面 | 半間距為0.5H,間距為半間距之和,且不小于8米。 | 8米 | 分別計算半間距,間距為半間距之和,且不小于13米。 | 16米 |

非主采光面 | —— | 6米 | 13米 | 9米 | |

高層建筑 | 主采光面 | —— | —— | 半間距:以13.5米為基數,建筑的27米以上部分每增加3米,距離增加0.1米。 間距為半間距之和。 | 16米 |

非主采光面 | —— | —— | —— | 16米 | |

注:1.舊城區住宅建筑主采光面平行相對布置時,按本表的0.8倍控制;其他情況按本表控制。

2H為建筑高度(下同)。

圖1:主采光面平行相對布置間距(平地)

建筑A(多層),半間距:L1=H1/2

建筑B(高層),半間距:L2=13.5+(H2—27)/3×0.1

兩棟建筑間距為L=L1+L2

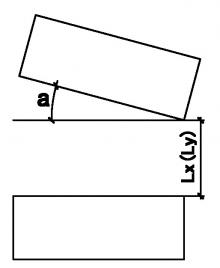

(二)相鄰住宅建筑,主采光面相對成角度布置時的最小間距L(詳見圖6)按以下規定控制:

建筑間夾角 | 最小間距 |

a≤30 | 按主采光面平行相對布置的規定控制 |

30<a≤60 | 按主采光面平行相對布置規定間距的0.5倍控制,且不小于非主采光面間距 |

60<a≤90 | 按非主采光面相對布置的規定控制 |

注:a指兩棟住宅建筑間主采光面的銳角夾角(下同)

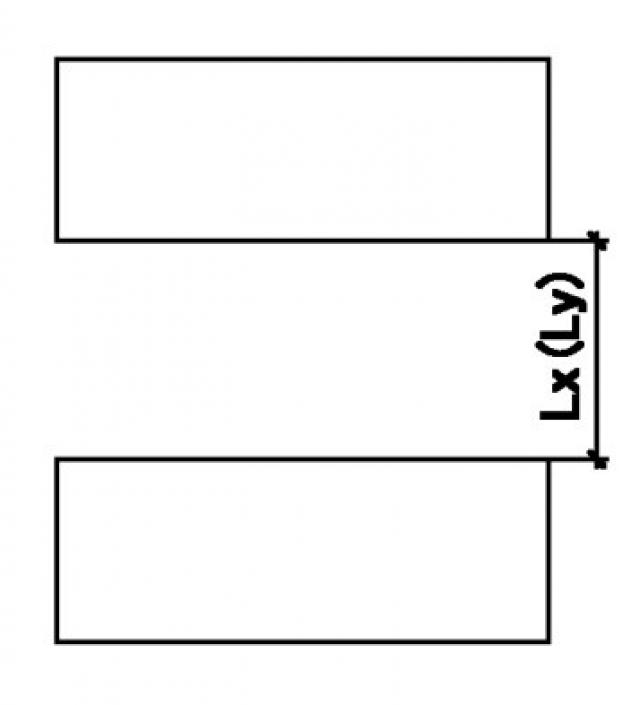

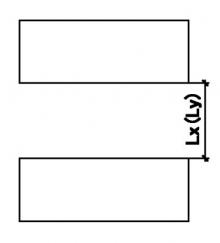

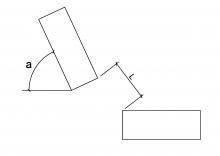

(三)相鄰住宅建筑錯位布置時的最小間距L(詳見圖5)按以下規定控制:

建筑層高類別 最小間距 建筑間夾角 | 高層與高層 | 高層與多層 | 多層與多層 |

a≤60 | 16米 | 9米 | 6米 |

60<a≤90 | 16米 | 16米 | 8米 |

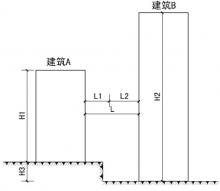

第十六條 相鄰住宅建筑底層標高不一致時(相鄰住宅建筑中其中一棟屋頂標高在另一幢底層標高以下的除外),兩者之間的間距須考慮地形高差,其相對布置時的最小間距L按圖2所示控制。

建筑A(多層),半間距:L1=(H1+H3)/2

建筑B(高層),半間距:L2=13.5+(H2—H3—27)×0.1/3

兩棟建筑間距為L=L1+L2

其余按第十五條執行

第十七條 臨巖住宅建筑采光面與高度大于1米的堡坎相對時,其最底層窗臺與堡坎之間的水平距離,不得小于堡坎高度的0.4倍,且不得小于3米。

第十八條 非住宅建筑與住宅建筑之間的間距不能低于以下要求:

(一)按住宅建筑相關間距要求控制;

(二)有特殊要求的非住宅建筑在滿足上述規定的同時還應滿足相關專業技術規范、標準的要求。

第十九條 非住宅建筑之間的間距控制應滿足相關專業技術規范、標準的要求,并不得小于以下要求:

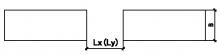

(一)非住宅建筑平行相對布置時的最小間距L(詳見圖3、4)按以下規定控制:

朝向 朝向 最小間距 | 多層建筑 | 高層建筑 | |||

主采光面 | 非主采光面 | 主采光面 | 非主采光面 | ||

多層建筑 | 主采光面 | 多層0.5H,且不小于7米 | 7米 | 13米 | 13米 |

非主采光面 | —— | 6米 | 9米 | 9米 | |

高層建筑 | 主采光面 | —— | —— | 20米 | 13米 |

非主采光面 | —— | —— | —— | 13米 | |

(二)相鄰非住宅建筑,主采光面相對成角度布置時的最小間距L(詳見圖6)按以下規定控制:

建筑間夾角 | 最小間距 |

a≤30 | 按主采光面平行相對布置的規定控制 |

30<a≤60 | 按主采光面平行相對布置規定間距的0.5倍控制,且不小于非主采光面平行相對布置規定的間距 |

60<a≤90 | 按非主采光面相對布置的規定控制 |

(三)相鄰非住宅建筑錯位布置時的最小間距L(詳見圖5)按以下規定控制:

建筑層高類別 最小間距 建筑間夾角 | 高層與高層 | 高層與多層 | 多層與多層 |

a≤60 | 13米 | 9米 | 6米 |

60<a≤90 | 13米 | 13米 | 8米 |

圖3:主采光面與非主采光面相對布置間距

圖4:兩個非主采光面相對布置間距

圖5:建筑錯位布置時的最近點間距

圖6:主采光面相對成角度布置間距

第二十條 建筑的非住宅性質裙房與相鄰建筑的間距控制按非住宅建筑與相鄰建筑的間距規定執行。

建筑高度大于24米的單層公共建筑與相鄰建筑的間距控制按非住宅高層建筑與相鄰建筑的間距規定執行。

第五章 建筑退界規劃控制

第二十一條 沿用地紅線和沿規劃道路、公路、河道、鐵路以及市政管線等控制線或保護帶的建(構)筑物,除退讓界外現狀建(構)筑物距離應滿足建筑間距的規定外,退界距離還應符合消防、防汛、交通等公共安全要求,并兼顧相鄰用地單位利益。

第二十二條 建(構)筑物退后規劃用地界線:

(一)地下建筑物后退規劃用地界線的距離不宜小于地下建筑物深度(自室外地面至地下建筑物底板的底部距離)的0.7倍,在滿足安全要求的前提下,不得小于3米。其他沿建筑基地邊界的建(構)筑物,其退后規劃用地界線及相鄰道路中心線距離按同性質建筑應退間距(見建筑間距章節)的一半控制。

(二)用地界外為永久公共綠地、廣場、水面等開敞空間時,建筑退后規劃用地界線(或各類色線)的距離不得少于5米。

(三)當建筑基地外已有現狀建筑時,由新建建筑一方退足建筑間距。

第二十三條 各類建(構)筑物后退規劃道路紅線的最小距離應按以下原則控制,并在控制性詳細規劃中確定:

(一)道路紅線寬度≤24米,基本后退≥3米。

(二)道路紅線寬度在24~36米之間,基本后退≥5米。

(三)道路紅線寬度≥36米,基本后退≥10米。

(四)道路紅線寬度≤24米的道路交叉口范圍內的建筑,退讓城市道路紅線距離在路段基本后退規定的基礎上再退3米;有一條道路紅線寬度大于24米的道路交叉口范圍內的建筑,退讓城市道路紅線距離在路段基本后退規定的基礎上再退5米;有特殊要求的道路交叉口退讓城市道路紅線的距離由城鄉規劃行政主管部門研究確定。

1.新建影劇院、游樂場、體育館、展覽館、大型商場、專業市場等有大量人流、車流集散或有特殊要求的公共建筑,其面臨城市道路的主要出入口后退道路紅線的距離,除滿足國家規范外,由城鄉規劃行政主管部門確定后退規劃道路紅線的距離,并不得小于以下要求:

①道路紅線寬度≤24米,特殊后退≥10米。

②道路紅線寬度在24~36米之間,特殊后退≥15米。

③道路紅線寬度≥36米,特殊后退≥20米。

2.臨城市道路修建的圍墻,應以城鄉規劃行政主管部門核定的位置為準,其形式應美觀、通透。不臨道路修建的圍墻,不得超過其用地界線。

3.后退規劃道路紅線距離,應從建(構)筑物外墻最凸出部分起算。但離地面凈空大于7.0米的雨蓬(含有柱雨蓬)、檐口可在后退距離內出挑或出伸,最大不應超過建筑基本后退距離的0.5倍。

第二十四條 各類建筑物后退不臨規劃道路的市政管線及河道保護帶的距離應滿足下表的規定:

建筑后退不臨規劃道路的市政管線及河道保護帶最小距離控制表

建筑類型 | 多層住宅建筑 | 高層住宅;非住宅多層建筑 | 非住宅高層建筑;建筑高度大于24米的單層公共建筑 |

后退距離 | 3.0米 | 5.0米 | 8.0米 |

第二十五條 沿鐵路線、鐵路道口、橋梁、隧道、高切坡路段兩側的建筑后退及新建建(構)筑物距公路兩側的最小后退距離應按相關專業技術規范或標準執行。

第六章 建筑高度規劃控制

第二十六條 建(構)筑物高度規劃在符合本章規定的同時,必須滿足采光、建筑間距、消防等方面的要求。

第二十七條 在已編制修建性詳細規劃或城市設計地區內進行建設的,建筑高度應按已批準的修建性詳細規劃或城市設計的要求控制。

第二十八條 沿城市道路兩側一般建(構)筑物的高度(H)不應超過道路規劃紅線寬度(W)加建筑后退距離(S)的2倍,即:H≤2(W+S)。超高層建筑由城鄉規劃行政主管部門組織專家專項論證。

第二十九條 建筑基地臨接兩條以上道路的,建筑高度可按較寬道路確定。

第三十條 建筑基地臨接或道路對側有廣場、河道、電力線路保護區等永久性曠地的,可將廣場、河道、電力線路保護區等永久性曠地的二分之一寬度計入道路規劃紅線寬度來計算建筑高度。

第三十一條 在有凈空限制的飛機場、氣象臺(站)、電臺、電視臺、無線電通訊(含微波通道)設施周圍和城市規劃確定的城市視線走廊等有高度限制的區域的新建、改建、擴建建(構)筑物,其控制高度應符合相關高度限制規定。

第三十二條 文物保護單位和保護建筑的建設控制區域內新建、改建、擴建建(構)筑物,其控制高度應符合文物和建筑保護的有關規定,并應編制含視線分析的修建性詳細規劃、城市設計或建筑設計方案報批。

第三十三條 建筑面寬需滿足:

(一)建筑高度大于60米的部分,連續投影面寬不宜超過45米;

(二)建筑高度大于27米且不超過60米的部分,連續投影面寬不宜超過70米;

(三)建筑高度不超過27米的部分,連續投影面寬不宜超過80米;

(四)臨道路交叉口的轉角建筑,按展開面計算建筑面寬,其展開面面寬不得超過上述規定的1.2倍。

第七章 建筑基地綠地率規劃控制

第三十四條 各建筑基地規劃綠地率指標應符合下表的規定。

基地綠地率指標控制表

用 地 分 類 | 綠 地 率 |

大專學校、機關團體、醫院、療養院、辦公等 | ≥40% |

部隊、體育場館、大型公共文化設施 | ≥30%(舊城≥20%) |

交通樞紐、商業、賓館、飯店、金融等 | ≥25%(舊城≥20%) |

商住混合用地 | ≥25%(舊城≥20%) |

一類居住 | ≥35%(舊城≥30%) |

二、三類居住 | ≥30%(舊城≥25%) |

中、小學,幼兒園,老年設施 | ≥30%(舊城≥25%) |

市場用地 | ≥20%(舊城≥15%) |

第三十五條 計算綠地率的綠地面積,包括建筑基地內的集中綠地面積和房前屋后、街坊道路兩側以及建筑間距內的零星綠地面積。

(一)建筑基地內應設置集中綠地。集中綠地總面積,在住宅用地中應不少于規劃凈用地面積的10%;在體育、醫療衛生和教育科研設計用地中應符合有關專業規定;在其他類別用地中應不少于5%。

(二)每處集中綠地面積不應小于400平方米,進深不應小于8米,面寬不應小于20米。

以上要求在舊城改建區可酌情降低,但不得低于相應指標的70%。

第八章 建筑基地出入口規劃控制

第三十六條 建筑基地的出入口通道與城市道路應盡量采用正交布置,如斜交則不宜小于60度。

第三十七條 各類人流密集場所建筑基地出入口距離城市干道交叉口(路緣石圓弧與直線段交點處,以下同)不宜小于70米,距離次干路交叉口不宜小于50米,距橋梁、隧道的起止線的距離,不宜小于30米。

第三十八條 建筑基地位于兩條以上道路交叉口時,機動車主要出入口宜設置在級別較低的道路上。

機動車出入口布置,除符合修建性詳細規劃和城市交通管理部門的有關規定外,應同時符合下列規定:

(一)地下車庫坡道起點退道路紅線距離不宜小于7米。

(二)城市快速路、主干路兩側應嚴格控制開設機動車進出口。如特殊情況確需開設,則開口只能接輔道并禁止左轉。

(三)建筑基地機動車出入口之間的間距不宜小于150米。

(四)機動車停車場的出入口應有良好的視野,符合行車視距要求,并宜右轉出入車道;出入口應距離交叉口、橋梁隧道坡道起止線50米以外。

第九章 建筑基地停車場規劃控制

第三十九條 建筑基地內應按下表的規定配建機動車停車場:

居住建筑機動車停車位配建指標表

建筑類別 | 機動車位(車位/100㎡建筑面積) | |

普通住宅 | 1.1 | |

保障性住房 | 廉租房 | 0.2 |

公租房 | 0.4 | |

經濟適用房 | 0.6 | |

注:1.表中機動車停車位以小型汽車為標準當量(微型汽車位不納入計算),計算出停車位總數量不足1個的按1個計算(下同)。

2.新建住宅項目(不含集中建設的保障性住房項目)原則上不配建地面停車位。

3.建設項目配建的半地下、地下機動車停車場單個車位的平均面積宜為35㎡。

4.新建機動車停車位須100%預留充電設施的安裝條件(下同),且在配建停車泊位中明確10%的停車泊位為面向社會開放的公共停車位。

5.沿江、河流等自然水體地勢相對較低的建設項目,經城鄉規劃委員會批準,地下車位配建標準可酌情降低(下同)。

非居住建筑機動車停車位配建指標表

建設類別 | 機動車(車位/100m2建筑面積) |

酒店 | 0.5 |

辦公樓 | 0.5 |

商業場所 | 0.5 |

體育館 | 2.5 |

影劇院 | 3 |

展覽館 | 0.5 |

醫院 | 0.5 |

第四十條 室外停車場宜采用樹蔭式停車場(位)設計。

在滿足以下規定的前提下,可將室外停車場用地面積納入綠地率計算:

(一)停車場(位)用地全部為植草磚(植草格)鋪地,按30%計入綠地率;

(二)停車場(位)用地全部為植草磚鋪設且平均每個車位有一棵胸徑不小于10厘米遮陰效果良好的喬木,按50%計入綠地率。

第十章 城市特殊地段規劃控制

第四十一條 本章所稱的城市特殊地段,是指在土地使用和規劃管理上有特殊要求的用地,如城市中心廣場、城市地標、歷史性街區、文物保護單位、地質災害地段、行洪區等。

第四十二條 在城市特殊地段進行規劃建設,必須符合相關保護性規劃、城市設計等要求。

一切建設活動應盡量避免高切坡、深開挖。確需進行高切坡、深開挖的建設項目,必須進行相應的可行性論證,并報城鄉規劃行政主管部門批準后方可實施。

第四十三條 城市天際輪廓線應按《城市總體規劃》和相關專項規劃中的有關規定予以保護。

凡新建、改建和擴建對城市天際輪廓線有影響的建(構)筑物,其高度和體量必須經過嚴格的科學論證和專家評審會評審。

第四十四條 經《城市總體規劃》確定的城市傳統街區和歷史保護片區,必須編制相關保護規劃,并按批準的規劃加以保護;其街巷和民居不宜大拆大建,應維護街巷的傳統格局和建筑風貌。

第四十五條 在各級文物保護單位和有保護規定的建筑周圍,新建、改建、擴建建(構)筑物,其建筑形式、高度和距離等均應符合保護規劃及有關規定要求。

第四十六條 在地質災害禁建區內,除進行危巖滑坡整治、綠化和必要的市政工程外,嚴禁其他建設活動。在地質災害慎建區內,應從嚴控制工程建設活動。

凡在地質災害慎建區內申請選址,必須先進行建設用地地質災害危險性評估,并經有關部門會審通過后方可進行。

第四十七條 以原始地形為準,十年一遇洪水位以下的區域內嚴禁修建建筑物,必須修建工程構筑物的,應當經過論證后按規定程序報相關部門批準;十年一遇洪水位以上和二十年一遇洪水位以下的用地為限制使用區,在限制使用區內,嚴禁修建影響行洪的建(構)筑物。

建設工程的防洪標準必須嚴格按國家防洪標準(GB50201—2014)的規定執行。

第四十八條 達州城市道路劃分為四級,即快速路、主干路、次干路及支路。

城市道路等級由城市總體規劃、分區規劃確定。

第四十九條 城市各級道路規劃指標宜按下表的規定執行:

城市各級道路規劃指標

類 別 道 路 | 設計車速 (km/h) | 路網密度 (km/km2) | 道路中機動車道 條數(條) | 道路寬度 (m) | 每車道寬度 (m) | |

城市道路 | 快速路 | 60~80 | 0.3~0.4 | 4~6 | 35~40 | 3.75 |

主干路 | 40~60 | 0.8~1.2 | 4~6 | 36~50 | 3.5~3.75 | |

次干路 | 40 | 1.2~1.4 | 4 | 25~36 | 3.5 | |

支 路 | 30 | 3.0~4.0 | 2 | 15~20 | 3.25~3.5 | |

住宅區內道路 | 小區道路 | 20 | 2 | 8~10 | 3.25 | |

組團道路 | 15 | 1~2 | 6~8 | 3.25 | ||

宅間小路 | 2.5~4 | |||||

注:上表道路寬度不包括兩側綠化帶寬度。

第五十條 主干路兩側不宜設置居住建筑的車行出入口,主、次干路交叉口及其展寬段內不宜設置公共建筑和居住建筑的車行出入口。

第五十一條 在城市商業文化中心開辟的商業步行區距城市次干路距離不宜大于200米,步行區進出口距公共交通停靠站的距離不宜大于100米,在步行區外100米范圍之內,應設機動車和非機動車停車場(庫)。

第五十二條 主次干路人行道應設置盲道,并采用無障礙設計。

第五十三條 城市道路交叉口的形式宜按下表的規定執行。

城市道路交叉口形式控制

相交道路 | 快 速 路 | 主 干 路 | 次 干 路 | 支 路 |

快速路 | A | A | A、B | — |

主干路 | A、B | B、C | B、C | |

次干路 | C、D | C、D | ||

支 路 | D、E |

注:A為立體交叉口;B為展寬式信號燈平面交叉口;C為平面環形交叉口;D為信號燈管理平面交叉口;E為不設信號燈的平面交叉口。

第五十四條 快速路與快速路、快速路與主干路相交時必須采用立體交叉,快速路與其他城市道路交叉應首選采用立體交叉,并應限制交叉口數量。

第五十五條 城市主、次干路平面交叉口的進出口原則上應設展寬段,增加車道條數;進口道展寬段長度可按50~80米控制,出口道展寬段長度可按30~60米控制;當出口道車道數達3條時,可不設展寬。

第五十六條 城市主干路不宜采用環形交叉口,若采用環形交叉口,當機動車與非機動車混行時,環道總寬度宜為18米~20米,中心島直徑宜取30米~50米。

環形交叉口的中心島綠化不得遮擋交通的視線。

第五十七條 城市道路立體交叉口應根據城市總體規劃或相關專項規劃確定,其形式在滿足交通要求的前提下應力求簡潔、占地面積少。

第五十八條 快速路和主干路上的公共交通停靠站應采用港灣式布置,不應占用車行道;港灣式停靠站長度應不少于兩個停車位,寬度不小于2.5米。

第五十九條 城市停車場包括外來機動車和市內機動車的社會公共停車場,其設置應遵循以下原則:

(一)外來機動車公共停車場應設置在城市出入口道路附近或其它適當地點,市內機動車公共停車場應靠近主要服務對象設置,其場址選擇應符合城市環境要求和車輛出入不妨礙道路暢通的要求。

(二)地面停車場用地面積宜為每個停車位25~30m2,停車樓和地下停車場的建筑面積宜為每個停車位30~35m2。

(三)地下停車場出入口設施應滿足相關國家規范要求,兼顧人民防空功能的地下停車場出入口按人防工程戰術技術要求設置。

(四)臨城市道路設置地下停車場出入口時,坡道起點后退道路紅線距離不宜小于建筑后退道路紅線距離。

第六十條 加油站、加氣站的站址選擇,應符合城市規劃、環境保護、防火安全、防雷安全、交通便利和相關專業技術規范要求;市區的加油站應鄰近城市交通主干路或出入方便的次干路,其服務半徑不宜大于2公里,并應滿足以下要求:

(一)加油站出入口與中小學、消防隊及醫院等單位的主要出入口距離,應在50米以上,距居住建筑和公共建筑的距離不應小于25米。

(二)加油站出入口與軍事設施、橋梁引道口、隧道口、鐵路平交道口、堤防水利設施的距離應在100米以上。

郊區加油站,應鄰近公路或市區的交通出入口。

第六十一條 加油站的等級劃分應符合國家有關規定,在城市內的布局應以小型站為主,大、中、小相結合。

第六十二條 加油站、加油加氣合建站的油罐,加油機和通氣管管口與站外建(構)筑物的防火距離應符合汽車加油加氣站設計和施工規范的要求。

第六十三條 一、二級加油站與建(構)筑物相鄰的一側,應建造高度不低于2.2m的非燃燒體實體圍墻;面向進出口道路的一側,宜建造非實體圍墻。

第十二章 城市市政及公用設施規劃控制

第六十四條 城市市政及公用設施主要包括給水、雨水、污水、燃氣、電力、通訊、有線電視等各種地下管線、架空線及其相關設施,其規劃建設必須符合相應的專業技術規范規定。

第六十五條 城區管線工程規劃和城市綜合管廊建設應與城區道路發展規劃相協調,沿城市道路設置的管線宜進入城市綜合管廊或采取地埋的方式進行敷設。

第六十六條 城市排水應采用雨污分流制;對已形成合流的建成區和一些情況比較特殊的城區,可采用合流制或截留式合流制,但應預留遠期分流的條件。

第六十七條 雨水管道的設計應盡量考慮雨水收集調蓄回收利用或自流排水,并充分利用河流、溝渠等自然水體。

自然水體不應蓋板,確需蓋板的必須進行論證并經相關部門批準。

第六十八條 新建、改建、擴建建(構)筑物的基礎與現有燃氣、給水、排水管道(溝)的凈距不應小于3米;與已有的電力電纜或其管溝、通信電纜或其管溝的凈距不應小于1.5米。

第六十九條 新建、改建、擴建建(構)筑物工程的外邊線,距已有220千伏及其以下電壓等級的架空電力線邊導線的最小水平距離應遵循以下規定:

(一)1千伏至10千伏的不小于5米,35千伏至110千伏的不小于10米,154千伏至220千伏的不小于15米。

(二)在建筑密集區,確實無法達到前項規定的,經城鄉規劃行政主管部門和相關部門批準,建(構)筑物的外邊線與已有架空電力線邊導線的最小水平距離可以適當縮減,但1千伏至10千伏的不得小于3米;35千伏至110千伏的不得小于4米;154千伏至220千伏的不得小于5米;電壓等級超過220千伏的超高壓架空線路兩側,新建、改建、擴建建(構)筑物工程與該架空線路的間距,須經論證后確定。

第七十條 新建、改建、擴建的架空電力線與已有建(構)筑物之間的垂直距離,應符合國家有關法律和相關設計規范的要求;在城市規劃區內,其導線在最大計算弧垂條件下與現狀地面的垂直距離,應按照城市規劃要求適當增加。

第七十一條 建設工程應配置的電力開閉所、配電房,通信、聯通、有線電視、計算機網絡等音頻及視頻信息網交接間,天然氣調壓間或調壓器,供水泵房、儲水池、水箱、水表間,垃圾收集間,污水處理池等附屬設備用房及設施,不得超出建筑紅線;消防結合器、消火栓、室外消防環管、各類檢查井等,不得超越道路紅線。

第七十二條 新建城市道路的行道樹距路緣石的距離,一般不應小于1.0米;各種管道應與道路綠化帶統籌布置,并盡可能布置在人行道下。

第七十三條 在城市主、次干路中埋設管道,必須按照城市規劃要求的規模埋設,其中供水管道內徑不應小于200毫米,排水管道內徑不宜小于400毫米。

第七十四條 各種地下管道橫向穿越車行道時,其覆土厚度應滿足相關技術規范要求,并不得小于0.7米;沿城市道路路緣石埋設的城市公共照明系統的低壓電源線路,其覆土厚度不得小于0.5米。

第十三章 城市豎向規劃控制

第七十五條 城市用地豎向規劃控制應結合城市規劃、地形地貌、交通、排水、防洪、景觀和經濟發展等多種因素綜合考慮,充分利用地形地貌及自然景觀,合理使用不同坡度的土地,并應符合《城鄉建設用地豎向規劃規范》(CJJ83—2016)的規定。

第七十六條 城市用地應合理控制道路交叉口、橋梁、排水干管出口、建(構)筑物等標高,各項控制標高應滿足防洪標準,并盡可能做到挖填方平衡,減少土石方工程量和對自然地形地貌的破壞。

第七十七條 城市道路標高的確定,應綜合考慮沿線兩側用地控制高程、地形地物、排水管道設計高程、地下管線、地質及水文條件等因素。

第七十八條 建設用地自然坡度小于5%時,宜按平坡式建設;建設用地自然坡度大于8%時,宜呈臺階式建設,臺地之間應用擋土墻或護坡連接。

第七十九條 高度大于2米的擋土墻或護坡的上緣與多、低層建筑間水平距離不應小于3米,與高層建筑間水平距離不應小于5米;其下緣與多、低層建筑間水平距離不應小于3米,與高層建筑間水平距離不應小于4米。

擋土墻的高度宜控制在3.0米以內;超過6.0米時,應做退臺處理,退臺寬度不宜小于1.5米。

第八十條 當自然坡度大于8%時,應設置人行梯道。梯道建設應符合以下規定:

(一)主要梯道最大坡度不宜大于10%;次要梯道不宜大于15%。

(二)梯道每升高1.2~1.5米時,宜設置休息平臺。

第十四章 其他規定

第八十一條 建筑24米以上的外墻裝修使用面磚時,其尺寸應不大于45毫米×45毫米。

在城市新區建筑物四周不得設置實體圍墻,確需設置圍墻應以透空式圍墻為主。城市規劃區內臨主、次干路建筑的底層不得設置實體卷簾門。

第八十二條 空調室外機位應做預留方案,隱蔽設置;住宅建筑要統一設置排冷凝水立管;住戶要按照空調預留機位安放空調室外機,并確保施工安全。

第八十三條 所有建設項目都應做好城市景觀的塑造,符合城市輪廓線和城市整體風貌的規劃控制標準。重要區域或路段應當編制專項城市景觀規劃或者城市設計。

沿城市主干路的建筑臨街一側不宜布置衛生間、廚房。

第八十四條 城市規劃區商業用房和住宅建筑不得混和設置,用地性質為居住用地的,地下室不得設置地下商業,在特殊地塊和地段項目確需混和設置的,須經城鄉規劃委員會批準。

第八十五條 建設項目設計方案中出現本規定之外或難以界定的情況時,可以組織專家論證其方案的合理性,以專家論證結論作為方案審查時的參考依據。

第八十六條 本規定施行前已取得建設工程設計方案批復文件的建設工程,按原規定執行。法律法規另有規定的除外。

第八十七條 本規定未包括的內容,按國家、省相關技術規范、標準執行。特殊地塊、特殊建設項目由城鄉規劃行政主管部門組織專家論證其方案的合理性,以專家論證結論作為方案審查的參考依據,并經相關法定程序批準后執行。

第八十八條 建設單位或城鄉規劃行政主管部門違反本規定的,依據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國城鄉規劃法》等有關法律、法規的規定依法處理;構成犯罪的,依法移送司法機關追究刑事責任。

第八十九條 本規定自2019年8月1日起施行,有效期5年。2015年7月7日達州市人民政府令第69號發布的《達州市城市規劃管理技術規定》同時廢止。

附表1 建筑容積率、建筑密度控制指標

舊城 | 新區 | ||||||

建筑密度(%) | 建筑容積率 | 建筑密度(%) | 建筑容積率 | ||||

居住建筑 | 低層 | 35 | 1.0 | 30 | 1.0 | ||

多層 | 33 | 2.0 | 30 | 1.8 | |||

中高層 | 35 | 3.0 | 30 | 2.8 | |||

高層 | 30 | 4.2 | 28 | 4.0 | |||

底商 | 多層 | 35 | 2.1 | 33 | 2.0 | ||

辦公建筑 | 多層 | 35 | 2.1 | 35 | 2.0 | ||

高層 | 40 | 4.5 | 35 | 6.0 | |||

商住、商辦 綜合樓 | 多層 | 40 | 2.5 | 40 | 2.5 | ||

高層 | 45 | 4.5 | 40 | 4.0 | |||

賓館 酒店 | 多層 | 45 | 2.5 | 40 | 2.5 | ||

高層 | 45 | 4.0 | 40 | ||||

商業建筑 | 多層 | 50 | 4.0 | 45 | 3.5 | ||

高層 | 50 | 7.0 | 45 | 6.0 | |||

工業建筑 (一般通用廠房) | 低層 | 以最終審查通過的總平面圖核定的指標為準 | |||||

多層 | |||||||

高層 | |||||||

普通倉庫 | 低層 | 以最終審查通過的總平面圖核定的指標為準 | |||||

多層 | |||||||

高層 | |||||||

工業品銷售 維修建筑 | 以最終審查通過的總平面圖核定的指標為準 | ||||||

公共配套 設施用地 | 分 類 | 建筑密度(%) | 容積率 | ||||

居住區公園 | ≤2 | 0.03 | |||||

小區公園 | ≤2 | 0.03 | |||||

組團綠地 | |||||||

中學 | 25 | 1.2 | |||||

小學 | 25 | 1.2 | |||||

幼兒園 | 30 | 1.0 | |||||

農貿市場 | 45 | 1.35 | |||||

街道辦事處 | 35 | 1.8 | |||||

派出所 | 35 | 1.8 | |||||

社會停車(庫) | 50 | 2.0 | |||||

其它 | |||||||

注:1.本表規定的指標為上限。

2.本表的商住、商辦綜合樓均指底部二層商業的綜合樓。

3.工業項目的建筑密度不得低于30%。

4.本規定只適用于城市規劃區一般地區,不包括歷史文化保護區、風景名勝區、中央商務區(CBD)等城市特別地區。

附表2 綜合技術經濟指標

設計依據: | ||||

1.達州市規劃管理技術規定及相關國家法律法規 | ||||

2.土地出讓合同、土地使用權證和勘界圖 | ||||

3.規劃條件通知書(含文號) | ||||

4.其他文件 | ||||

一、規劃建設凈用地面積(參與容積率和建筑密度計算): | ㎡ | |||

二、規劃總建筑面積 | ㎡ | |||

(一)計入容積率的建筑面積(含半地下部分): | ㎡ | |||

1.住宅建筑面積及戶數: | ㎡ | 戶 | ||

(1)保障性住房建筑面積及占項目總計容建筑面積的比例及戶數 | ㎡ | % | 戶 | |

2.非住宅建筑面積(按建筑性質分列): | ㎡ | |||

(1)地上商業(或辦公、酒店等)用房建筑面積: | ㎡ | |||

(2)半地下商業(或辦公、酒店等)用房建筑面積: | ㎡ | |||

(3)配套設施建筑面積: | ㎡ | |||

A、物管用房建筑面積(地上): | ㎡ | |||

B、其它配套用房建筑面積 | ㎡ | |||

其中 | 規劃要求配建用房建筑面積(按建筑性質分列) | ㎡ | ||

其他用房建筑面積(按建筑性質分列) | ㎡ | |||

(二)地上不計入容積率的建筑面積(含半地下) | ㎡ | |||

其中 | 1.首層架空部分(只用作綠化、停車和公共活動空間) | ㎡ | ||

2.頂層不超過標準層建筑面積1/8的部分(寫明建筑性質) | ㎡ | |||

3.半地下停車庫 | ㎡ | |||

(三)地下建筑面積及層數: | ㎡ | 層 | ||

其中 | 1.機動車庫面積: | ㎡ | ||

2.設備用房面積: | ㎡ | |||

3.物管用房面積: | ㎡ | |||

4.其它用房面積(按建筑性質分列): | ㎡ | |||

三、容積率 | 總容積率: | |||

住宅容積率及住宅占總容積率的比例: | % | |||

四、基底面積 | 建筑基底總面積: | ㎡ | ||

高層主體基底(基座)面積: | ㎡ | |||

五、建筑密度 | 總建筑密度: | % | ||

高層主體建筑密度: | % | |||

六、總綠地面積: | ㎡ | |||

其中:集中綠地面積及占規劃凈用地面積的比例 | ㎡ | % | ||

七、綠地率: | % | |||

八、機動車位: | 輛 | |||

(一)地上室外停車位及所占比例 | 輛 | % | ||

(二)地下及半地下室內停車位 | 輛 | |||

其中:(1)住宅停車位: | 輛 | |||

(2)商業停車位: | 輛 | |||

(3)辦公停車位 | 輛 | |||

(三)首層架空層停車位 | 輛 | |||

備注:1.根據《中華人民共和國行政許可法》,xx房地產開發公司(報建單位)和xx建筑設計研究院(設計單位)對表中指標的真實性及指標與報建圖紙內容的相符一致性負責。 | ||||

注:1.本表例舉了部分可能出現的規劃許可內容,建設單位應根據項目實際情況,對表格內容進行相應刪減補充。

2.當一個項目需要分期報建時,應分別羅列出項目總指標和各分期指標。

附表3 分項技術經濟指標

建筑性質 | 樓棟號 | 基底面積 | 總建筑面積 | 計容建筑面積 | 不計容建筑面積 | 單元號 | 單元建筑面積 | 建筑高度 | 層數 |

住宅 | 1﹟樓 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 1單元 | ㎡ | m | 層 |

N單元 | ㎡ | m | 層 | ||||||

商業 | 2﹟樓 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 1單元 | ㎡ | m | 層 |

N單元 | ㎡ | m | 層 | ||||||

辦公 | 3﹟樓 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 1單元 | ㎡ | m | 層 |

綜合樓 | 4﹟樓 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 1單元 | ㎡ | m | 層 |

幼兒園 | 5﹟樓 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 1單元 | ㎡ | m | 層 |

商業、車庫、設備用房 | 半地下室 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 層 | ||

人防、車庫、設備用房 | 地下室 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 層 | ||||

總計 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | |||||

注:1.本表例舉了部分可能出現的規劃許可內容,建設單位應根據項目實際情況,對表格內容進行相應刪減補充。

附錄一 名詞解釋

1.民用建筑:供人們居住和進行公共活動的建筑的總稱。按建筑使用功能可分為居住建筑和公共建筑兩大類。

2.住宅建筑:供家庭居住使用的建筑。

3.民用建筑按地上高度分類劃分如下:

(1)住宅建筑按高度分類:建筑高度不大于27米的為多層住宅;27米以上的為高層住宅。

(2)除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24米的為多層建筑(含單層建筑);大于24米的為高層建筑(不包括建筑高度大于24米的單層公共建筑)。

(3)建筑高度大于100米的民用建筑為超高層建筑。

4.公共建筑:供人們進行各種公共活動的建筑。

5.非住宅建筑:除住宅建筑以外的其它民用建筑。

6.工業建筑:包括直接用于生產的建筑、必要的生產配套辦公用房和服務用房。

7.裙房:在高層建筑主體投影范圍外,與建筑主體相連且建筑高度不大于24米的附屬建筑。

8.過街樓:跨越道路上空并與兩邊建筑相連接的建筑物。

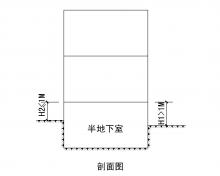

9.地下室:房間頂板最高點標高與較低側室外地坪標高的差值不大于1米的,該樓面以下部分為地下室。建設項目規劃設計應結合地形,與城市道路標高合理銜接。以不合理堆土形成掩埋的建筑,不視為地下建筑。

10.半地下室:房間頂板最高點標高與較低側室外地坪標高的差值(H1)大于1米,且該房間不小于1/4底邊周長的部分與較高側室外地坪標高的差值(H2)不大于1米的,為半地下室。

11.露臺:指供人室外活動的屋面或底層地面伸出室外的有維護無上蓋的臺面。

12.容積率:指建筑物計容建筑面積的總和與建設項目用地面積的比值。

13.建筑密度:指建(構)筑物基底面積總和與建設項目用地面積的比率(%)。

14.綠地率:指建設用地范圍內各類綠地面積的總和占建設項目用地面積的比率(%)。

15.建筑主要采光面:指建筑中主要功能房間開窗面及面寬大于20m的山墻面。如:住宅建筑的臥室、起居室、書房、健身房等的開窗(含陽臺)面;辦公建筑的辦公室、會議室;學校建筑的教室、實驗室等。

16.建筑非主要采光面:僅可設置衛生間、盥洗室、住宅廚房、儲物間、開水間、樓梯、內走廊窗及服務陽臺。

17.紅線

(1)道路紅線:規劃的城市道路路幅的邊界線,含車行道、人行道、道路綠化等。

(2)用地紅線:各類建設工程項目用地(基地)使用權屬邊界線。

18.綠線:城市各類綠地范圍的控制線。

19.藍線:城市規劃確定的江、河、湖、水庫、渠堰和濕地等城市地表水體保護和控制的范圍界線。

20.紫線:指有價值的并經總體規劃或相關部門確定的城市歷史文化街區、歷史建筑等的保護范圍界線。

21.黃線:對城市發展全局有影響的、城市規劃確定的、必須控制的城市基礎設施用地的控制界線。

22.特殊控制線:諸如機場凈空限高控制線、等值線、城市微波通道等控制范圍的界線。

23.建筑退界:是指沿自身基地外圍的建(構)筑物后退自身基地用地紅線的距離。

24.建筑間距:兩棟建筑或構筑物外墻之間的水平距離。

25.建設用地:是指規劃用地范圍線內建設項目的用地。建設用地面積不包括城市規劃道路紅線內的道路用地或根據相關規定而代征用地的面積。建設用地面積是計算核定建筑容積率、建筑密度、綠地率等技術經濟指標的基礎參數,其計算應精確到平方米。

26.有特殊要求的非住宅建筑:影劇院、游樂場、體育館、展覽館、大型商場、專業市場等有大量人流、車流集散的公共建筑;中小學、醫院、加油加氣站等有相關規范特殊要求的公共建筑、工業或倉儲建筑。

附錄二 計算規則

一、容積率的計算規則

計容建筑面積指計入容積率的建筑面積,一般按照《建筑工程建筑面積計算規范》(GB/T50353—2013)規定的計算方式執行,同時還應符合本規定的要求。

(一)對高度在2.2米以下(含2.2米)的設備層,應計算1/2建筑面積;對設備層兼作避難層的,其高度可適當放寬。

(二)住宅建筑層高原則不大于3.6米。住宅建筑層高介于3.6米—4.5米之間時,建筑面積計算值按照該層水平投影面積的1.5倍計算;層高介于4.5米—7.2米之間時,不論層內是否設置隔層,建筑面積計算值按照該層水平投影面積的2倍計算。建筑公共部分的門廳、大堂等除外。

(三)辦公建筑、酒店建筑層高大于4.5米,不論層內是否設置隔層,建筑面積計算值按照該層水平投影面積的2倍計算;層高大于7.6米,不論層內是否設置隔層,建筑面積計算值按照該層水平投影面積的3倍計算。建筑公共部分的門廳、大堂、中庭、會議室等除外。

(四)酒店建筑之外的商業用房層高大于6.1米,不論層內是否設置隔層,建筑面積計算值按照該層水平投影面積的2倍計算,建筑公共部分的門廳、大堂、中庭等除外。

(五)超市、大型商場、專賣店、餐飲酒店、娛樂等功能集中布置的單一空間達到2000平方米以上的商業用房,以及電影院、體育場館、展示廳、綜合會議廳等有特殊功能需要的建筑層高可以根據功能要求適當提高。

(六)建筑頂層或套內計容面積不小于120平方米的躍層式住宅,其套內門廳、起居室、餐廳、與起居室相連的封閉式陽臺的通高部分不超過該戶套內計容面積的25%且小于或者等于7.2米的,該通高部分的計容建筑面積按照該層水平投影面積計算;不滿足以上條件的部分,按本規定附錄二容積率計算規則第(二)條執行。

(七)主體結構以內的陽臺按水平投影面積計算全面積,主體結構以外的兩面以上臨空陽臺按以下規定執行:

凸出寬度在2.1米以內,按水平投影計算半面積;凸出寬度在2.1米以外的,按水平投影計算全面積。每套住宅計半面積的陽臺,其水平投影面積不得大于該套型投影面積的15%;商業、辦公、酒店建筑的每層計半面積的陽臺,其水平投影面積不得大于該層投影面積的12%。

住宅建筑中的入戶花園、花池、除空調機位外分戶設置的設備平臺等參照陽臺面積計算規定執行。

(八)住宅建筑中的陽臺、各類形式的入戶花園、結構板、構造板、抗震板、空調板以及結構鏤空部位等非公共活動空間等的水平投影面積不得大于該層水平投影面積的20%,其中結構板、構造板、抗震板、空調板以及結構鏤空部位等非公共活動空間的水平投影面積不得大于樓層面積的6%。

各類連板,應采用有效構造措施確保人員不能到達,且不得附加除結構必需荷載要求以外的各項荷載。

住宅建筑中不宜設置除結構構件以外的附屬構件。

因城市風貌景觀要求,對住宅外立面進行公建化設計而全封閉的外挑陽臺,經規劃部門同意后,其建筑面積減半計算。

商業建筑應設置專用排煙煙道,煙道部分不納入容積率計算。

(九)住宅建筑中飄窗,符合下述要求的不計入建筑面積:

窗臺采用鋼筋混凝土現澆,且窗臺板與室內地坪高差大于0.45米,窗戶外邊線至建筑外墻面距離不大于0.7米,結構凈高不大于2.1米。不滿足以上條件的,按照窗臺板投影面積計入計容建筑面積。

(十)地下室、半地下室只用作人防、車庫和設備用房的,建筑面積不納入容積率計算;如設置上述功能以外的房間,該部分房間應納入容積率計算,并采用鋼筋混凝土墻體與人防、車庫和設備用房完全隔斷。

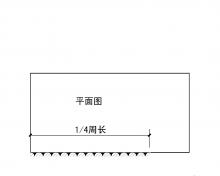

(十一)半地下室非掩蓋面做商業用房,進深不宜小于12米,對應的進深部分計入容積率。

二、以下建筑面積不計入容積率

(一)高、多層民用建筑底層設架空層用作通道、停車、布置綠化小品、居民休閑設施等公共用途的,其建筑面積可不計入建筑容積率,但應計入總建筑面積。架空層不得圍合封閉改作他用或出售、出租。架空部分不宜與住宅混設。

(二)給城市提供公共開放空間的建筑面積。

(三)國家相關規范規定不計入建筑面積的部分。

三、建筑基地面積計算

(一)建筑基地邊界

建筑基地四至邊界應以城市道路、河流、規劃控制的道路紅線、綠線等邊界和相鄰建筑基地邊界為界限。

街坊內建設用地性質不同類的,應在控制性詳細規劃中細分地塊。

(二)建筑基地面積

以城市規劃行政管理部門正式劃定的規劃凈用地面積為準,不計入建筑基地面積的用地,主要包括:城市道路用地、河道綠地、生產防護綠地等代征用地;城市規劃劃定的有關控制線范圍內的用地;3000平方米以上公共綠地與居住小區以上的公共綠地、獨立的公益設施和公共服務設施用地,如中學、小學的活動用地,獨立的市政設施用地,如10KV以上變電站、水泵站等。

由開發單位實施的沿城市道路設置的公共綠地,公共綠地總面積的50%可以納入建筑基地面積。

四、建筑高度計算

(一)本規則僅適用于確定建筑間距、退界距離和后退道路時的建筑高度計算。其他規定對建筑高度有限制的(如機場、氣象臺、微波通道、安全保密、日照分析、視線分析等),按建(構)筑物的最高點計算。

(二)在計算建筑間距時,建筑高度按下列規定計算:

1.建筑屋面為坡屋面時,建筑高度應為建筑室外設計地面至其檐口與屋脊的平均高度。

2.建筑屋面為平屋面(包括有女兒墻的平屋面)時,建筑高度應為建筑室外設計地面至其屋面面層的高度。

3.同一座建筑有多種形式的屋面時,建筑高度應按上述方法分別計算后,取其中最大值。

4.對于臺階式地坪,當位于不同高層地坪上的同一建筑應按其建筑高度最大者確定該建筑的高度。

5.局部突出屋頂的瞭望塔、冷卻塔、水箱間、微波天線間或設施、電梯機房、排風和排煙機房以及樓梯出口小間等輔助用房占屋面面積不大于1/4者,可不計入建筑高度。

五、建筑層數計算

(一)頂層為躍層戶型的,躍層戶型的二層部分不計層數。

(二)復式、錯層等變層高住宅的層高設計與計算應嚴格執行《住宅設計規范》(GB50096—2011)的有關要求,且當凈高大于等于2.2米時規定為一個自然層,并以自然層計算層數。

(三)架空層計入層數。

六、建筑間距、后退距離計算

(一)建筑間距指相鄰建筑主體外墻面最近點之間的水平距離。

后退距離是指建(構)筑物外墻與規劃各類色線之間的水平距離。后退距離以建筑外墻最凸出部分起算。

(二)頂層為躍層戶型的躍層部分層高計入間距或后退距離計算。

七、綠地面積的計算

(一)宅旁(宅間)綠地、院落式組團綠地、開敞型院落組團綠地以及其他塊狀、帶狀公共綠地面積起止界的計算:

1.綠地邊界對宅間路等內部道路算到路邊,對有明確紅線的組團路或以上道路算至紅線。

2.距建(構)筑物外墻腳1.5米。

3.算至用地紅線或圍墻。

(二)方便居民出入的地下或半地下建筑的屋頂作為綠地且綠化覆土厚度不小于1米時,其綠地面積按第三十五條計入綠地率。

(三)觀賞性水景設施可計入綠地面積,水景占地面積不宜超過總綠地面積的5%。

(四)邊坡綠化和立體綠化按實際覆蓋投影面積計入綠地面積。

附錄三 城市建設用地分類和代碼

類別代碼 | 類別名稱 | 范 圍 | ||

|---|---|---|---|---|

大類 | 中類 | 小類 | ||

R | 居住用地 | 住宅和相應服務設施的用地 | ||

R1 | 一類居住用地 | 設施齊全、環境良好,以低層住宅為主的用地 | ||

R11 | 住宅用地 | 住宅建筑用地及其附屬道路、停車場、小游園等用地 | ||

R12 | 服務設施用地 | 居住小區及小區級以下的幼托、文化、體育、商業、衛生服務、養老助殘設施等用地,不包括中小學用地 | ||

R2 | 二類居住用地 | 設施較齊全、環境良好,以多、中、高層住宅為主的用地 | ||

R21 | 住宅用地 | 住宅建筑用地(含保障性住宅用地)及其附屬道路、停車場、小游園等用地 | ||

R22 | 服務設施用地 | 居住小區及小區級以下的幼托、文化、體育、商業、衛生服務、養老助殘設施等用地,不包括中小學用地 | ||

R3 | 三類居住用地 | 設施較欠缺、環境較差,以需要加以改造的簡陋住宅為主的用地,包括危房、棚戶區、臨時住宅等用地 | ||

R31 | 住宅用地 | 住宅建筑用地及其附屬道路、停車場、小游園等用地 | ||

R32 | 服務設施用地 | 居住小區及小區級以下的幼托、文化、體育、商業、衛生服務、養老助殘設施等用地,不包括中小學用地 | ||

A | 公共管理與公共服務用地 | 行政、文化、教育、體育、衛生等機構和設施的用地,不包括居住用地中的服務設施用地 | ||

A1 | 行政辦公用地 | 黨政機關、社會團體、事業單位等辦公機構及其相關設施用地 | ||

A2 | 文化設施用地 | 圖書、展覽等公共文化活動設施用地 | ||

A21 | 圖書展覽設施用地 | 公共圖書館、博物館、檔案館、科技館、紀念館、美術館和展覽館、會展中心等設施用地 | ||

A22 | 文化活動設施用地 | 綜合文化活動中心、文化館、青少年宮、兒童活動中心、老年活動中心等設施用地 | ||

A3 | 教育科研用地 | 高等院校、中等專業學校、中學、小學、科研事業單位及其附屬設施用地,包括為學校配建的獨立地段的學生生活用地 | ||

A31 | 高等院校用地 | 大學、學院、專科學校、研究生院、電視大學、黨校、干部學校及其附屬設施用地,包括軍事院校用地 | ||

A32 | 中等專業學校用地 | 中等專業學校、技工學校、職業學校等用地,不包括附屬于普通中學內的職業高中用地 | ||

A33 | 中小學用地 | 中學、小學用地 | ||

A34 | 特殊教育用地 | 聾、啞、盲人學校及工讀學校等用地 | ||

A35 | 科研用地 | 科研事業單位用地 | ||

A | A4 | 體育用地 | 體育場館和體育訓練基地等用地,不包括學校等機構專用的體育設施用地 | |

A41 | 體育場館用地 | 室內外體育運動用地,包括體育場館、游泳場館、各類球場及其附屬的業余體校等用地 | ||

A42 | 體育訓練用地 | 為體育運動專設的訓練基地用地 | ||

A5 | 醫療衛生用地 | 醫療、保健、衛生、防疫、康復和急救設施等用地 | ||

A51 | 醫院用地 | 綜合醫院、專科醫院、社區衛生服務中心等用地 | ||

A52 | 衛生防疫用地 | 衛生防疫站、專科防治所、檢驗中心和動物檢疫站等用地 | ||

A53 | 特殊醫療用地 | 對環境有特殊要求的傳染病、精神病等專科醫院用地 | ||

A59 | 其他醫療衛生用地 | 急救中心、血庫等用地 | ||

A6 | 社會福利設施用地 | 為社會提供福利和慈善服務的設施及其附屬設施用地,包括福利院、養老院、孤兒院等用地 | ||

A7 | 文物古跡用地 | 具有保護價值的古遺址、古墓葬、古建筑、石窟寺、近代代表性建筑、革命紀念建筑等用地。不包括已作其它用途的文物古跡用地 | ||

A8 | 外事用地 | 外國駐華使館、領事館、國際機構及其生活設施等用地 | ||

A9 | 宗教設施用地 | 宗教活動場所用地 | ||

B | 商業服務業設施用地 | 商業、商務、娛樂康體等設施用地,不包括居住用地中的服務設施用地 | ||

B1 | 商業設施用地 | 商業及餐飲、旅館等服務業用地 | ||

B11 | 零售商業用地 | 以零售功能為主的商鋪、商場、超市、市場等用地 | ||

B12 | 農貿市場用地 | 以農產品批發、零售為主的市場用地 | ||

B13 | 餐飲業用地 | 飯店、餐廳、酒吧等用地 | ||

B14 | 旅館用地 | 賓館、旅館、招待所、服務型公寓、度假村等用地 | ||

B2 | 商務設施用地 | 金融保險、藝術傳媒、技術服務等綜合性辦公用地 | ||

B21 | 金融保險用地 | 銀行、證券期貨交易所、保險公司等用地 | ||

B22 | 藝術傳媒產業用地 | 文藝團體、影視制作、廣告傳媒等用地 | ||

B29 | 其他商務設施用地 | 貿易、設計、咨詢等技術服務辦公用地 | ||

B3 | 娛樂康體用地 | 娛樂、康體等設施用地 | ||

B31 | 娛樂用地 | 劇院、音樂廳、電影院、歌舞廳、網吧以及綠地率小于65%的大型游樂等設施用地 | ||

B32 | 康體用地 | 賽馬場、高爾夫、溜冰場、跳傘場、摩托車場、射擊場,以及通用航空、水上運動的陸域部分等用地 | ||

B | B4 | 公用設施營業網點用地 | 零售加油、加氣、電信、郵政等公用設施營業網點用地 | |

B41 | 加油加氣站用地 | 零售加油、加氣以及液化石油氣換瓶站用地 | ||

B49 | 其他公用設施營業網點用地 | 獨立地段的電信、郵政、供水、燃氣、供電、供熱等其它公用設施營業網點用地 | ||

B9 | 其他服務設施用地 | 業余學校、民營培訓機構、私人診所、殯葬、寵物醫院、汽車維修站等其他服務設施用地 | ||

M | 工業用地 | 工礦企業的生產車間、庫房及其附屬設施等用地,包括專用鐵路、碼頭和附屬道路、停車場等用地,不包括露天礦用地。 | ||

M1 | 一類工業用地 | 對居住和公共環境基本無干擾、污染和安全隱患的工業用地 | ||

M2 | 二類工業用地 | 對居住和公共環境有一定干擾、污染和安全隱患的工業用地 | ||

M3 | 三類工業用地 | 對居住和公共環境有嚴重干擾、污染和安全隱患的工業用地 | ||

W | 物流倉儲用地 | 物資儲備、中轉、配送等用地,包括附屬道路、停車場以及貨運公司車隊的站場等用地 | ||

W1 | 一類物流倉儲用地 | 對居住和公共環境基本無干擾、污染和安全隱患的物流倉儲用地 | ||

W2 | 二類物流倉儲用地 | 對居住和公共環境有一定干擾、污染和安全隱患的物流倉儲用地 | ||

W3 | 三類物流倉儲用地 | 存放易燃、易爆和劇毒等危險品的專用倉庫用地 | ||

S | 交通設施用地 | 城市道路、交通設施等用地,不包括居住用地、工業用地等內部的道路、停車場等用地 | ||

S1 | 城市道路用地 | 快速路、主干路、次干路和支路等用地,包括其交叉口用地 | ||

S2 | 軌道交通線路用地 | 獨立地段的城市軌道交通地面以上部分的線路、站點用地 | ||

S3 | 綜合交通樞紐用地 | 鐵路客貨運站、公路長途客貨運站、港口客運碼頭、公交樞紐及其附屬設施用地 | ||

S4 | 交通場站用地 | 交通服務設施用地,不包括交通指揮中心、交通隊用地 | ||

S41 | 公共交通設施用地 | 城市軌道交通車輛基地及附屬設施,公共汽(電)車首末站、停車場(庫)、保養場,出租汽車場站設施等用地,以及輪渡、纜車、索道等的地面部分及其附屬設施用地 | ||

S42 | 社會停車場用地 | 獨立地段的公共停車場和停車庫用地,不包括其它各類用地配建的停車場和停車庫用地 | ||

S9 | 其他交通設施用地 | 除以上之外的交通設施用地,包括教練場等用地 | ||

U | 公用設施用地 | 供應、環境、安全等設施用地 | ||

U1 | 供應設施用地 | 供水、供電、供燃氣和供熱等設施用地 | ||

U11 | 供水用地 | 城市取水設施、自來水廠、再生水廠、加壓泵站、高位水池等設施用地 | ||

U12 | 供電用地 | 變電站、開閉所、變配電所等設施用地,不包括電廠用地。高壓走廊下規定的控制范圍內的用地應按其地面實際用途歸類 | ||

U13 | 供燃氣用地 | 分輸站、門站、儲氣站、加氣母站、液化石油氣儲配站、灌瓶站和地面輸氣管廊等設施用地,不包括制氣廠用地 | ||

U14 | 供熱用地 | 集中供熱鍋爐房、熱力站、換熱站和地面輸熱管廊等設施用地 | ||

U15 | 郵政設施用地 | 郵政中心局、郵政支局、郵件處理中心、電信局、移動基站、微波站等設施用地 | ||

U16 | 廣播電視與通信設施用地 | 廣播電視的發射、傳輸和檢測設施用地,包括無線電收信區、發信區以及廣播電視發射臺、轉播臺、差轉臺、監測站等設施用地 | ||

U2 | 環境設施用地 | 雨水、污水、固體廢物處理和環境保護等的公用設施及其附屬設施用地 | ||

U21 | 排水設施用地 | 雨水泵站、污水泵站、污水處理、污泥處理廠等設施及其附屬的構筑物用地,不包括排水河渠用地 | ||

U22 | 環衛設施用地 | 垃圾轉運站、公廁、車輛清洗站、環衛車輛停放修理廠等設施用地 | ||

U23 | 環保設施用地 | 垃圾處理、危險品處理、醫療垃圾處理等設施用地 | ||

U3 | 安全設施用地 | 消防、防洪等保衛城市安全的公用設施及其附屬設施用地 | ||

U31 | 消防設施用地 | 消防站、消防通信及指揮訓練中心等設施用地 | ||

U32 | 防洪設施用地 | 防洪堤、防洪樞紐、排洪溝渠等防洪設施用地 | ||

U9 | 其他公用設施用地 | 除以上之外的公用設施用地,包括施工、養護、維修等設施用地 | ||

G | 綠地 | 公園綠地、防護綠地、廣場等公共開放空間用地 | ||

G1 | 公園綠地 | 向公眾開放,以游憩為主要功能,兼具生態、美化、防災等作用的綠地 | ||

G2 | 防護綠地 | 具有衛生、隔離和安全防護功能的綠地 | ||

G3 | 廣場用地 | 以游憩、紀念、集會和避險等功能為主的城市公共活動場地 | ||

附錄四 建筑工程方案設計總平面圖編制規定

一、內容要求

(一)總圖圖紙部分

1.總平面圖設計應采用規劃部門批準的用地紅線圖。

2.除特大規模的建設項目可采用1:1000或1:2000的繪制比例外,總平面圖應采用1:500的比例繪制。

3.需注明圖名,繪制區位示意圖、指北針、風玫瑰圖及比例尺,并注明圖紙比例、尺寸單位。

4.總平面圖中應表達用地界址測繪平面圖中所包含的各類規劃線(用地紅線、道路紅線、建筑控制線等),以文字注明,同時標明主要角點定位坐標。

5.總平面圖中應準確表達場地內及四鄰環境情況(四鄰原有及規劃的城市道路、河道、防護綠地、街頭綠地等的名稱、寬度、主要標高等,四鄰原有及規劃用地的性質、標高,建、構筑物的性質、層數、高度等,場地內需保留的建筑物、構筑物、古樹名木、歷史文化遺存、現有地形與標高、水體、不良地質情況等)。

6.須明確表達場地內擬建道路、停車場、廣場、綠地及建、構筑物等的布置,注明建筑用途、層數、高度等。地下室、水池、油庫、地埋式垃圾收集點等隱蔽工程以虛線表示,并在圖中引注說明。新建建、構筑物(包括地下室等)主要角點須標注定位坐標。

7.須明確表達規劃以及保留的建筑物、構筑物的總尺寸及相互間距關系,及其與各類規劃控制線控制點的最小距離。建筑之間、建筑與各類控制線之間成夾角關系時,須標注夾角的角度,并根據技術規定計算間距。

8.須標注建筑附屬構件(包含但不限于陽臺、落地凸窗、雨棚、樓層出挑、室外樓梯、踏步等)與各類控制線之間的最小距離。

9.圖中需標注基地出入口與城市道路交叉口之間的距離及地下(含半地下)車庫進出口坡道的起坡點至道路紅線的車道長度。

10.總平面圖中需標明場地室外地坪、道路、綠化、擋墻等的位置、范圍、控制標高、主要變坡線位置及坡度,明確標注各規劃建筑室內±0.00標高的絕對海拔高程以及規劃建筑(含所有建、構筑物及設施)最高處的絕對海拔高程。其中綠化應分塊編號并注明面積,同時附匯總統計表。

(二)綜合技術經濟指標部分

具體要求詳見附表2。

(三)分項技術經濟指標部分

具體要求詳見附表3。

二、其他要求

(一)根據《中華人民共和國行政許可法》,建設單位應當如實提交建設工程規劃報建總圖,并對總平面圖實質內容的真實性負責。

(二)項目設計平、立、剖圖紙須與總平面圖表達的有關內容完全一致。